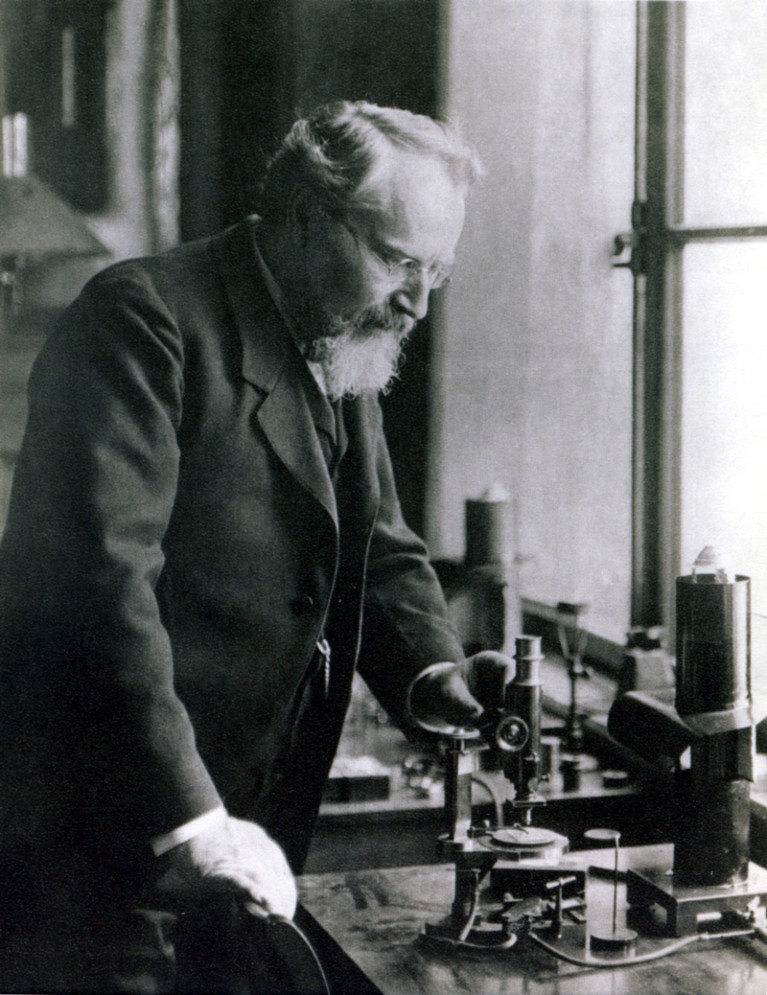

Immunosuppression after measles has been known for more than 100 years: in 1908 a pediatrician working in Vienna reported the loss of skin test reactivity and the reactivation of tuberculosis after measles. However, how measles virus causes immunosuppression remained unclear until about two decades ago.

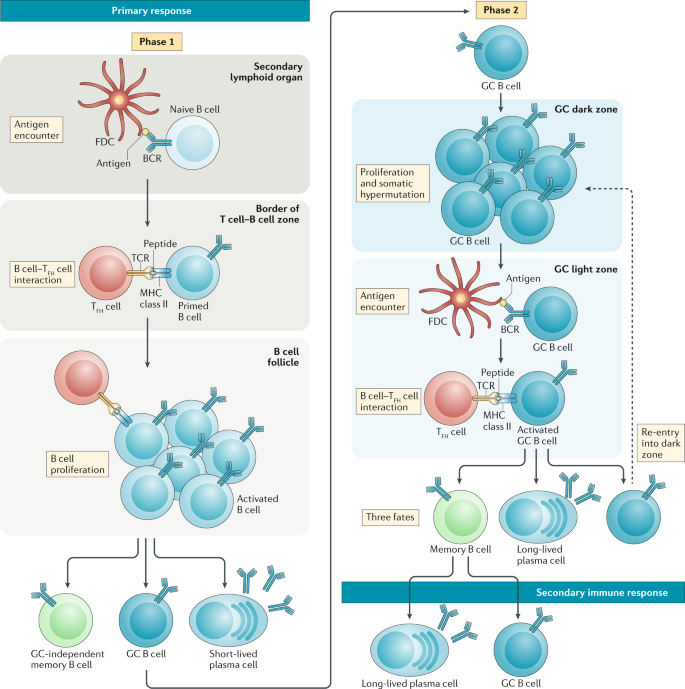

Measles is a respiratory virus, and everybody assumed that it replicates initially in the respiratory epithelium. Different theories were considered regarding how replication in the airway may impact immune system function for months or years, but none was proven. The discovery that the measles virus primary receptor is a protein expressed at high levels on memory B- and T-lymphocytes was fundamental to solve the riddle of how it causes immunosuppression.

In the year 2000 two groups, using different approaches, identified a protein allowing the entry of wild type measles virus strains into cells. This protein, the signaling lymphocytic activation molecule (SLAM) is expressed selectively in activated lymphocytes, including those that have memory function. This discovery implied that measles virus may actively replicate in, and eliminate, these cells. This would wipe out the memory of previous infection, which would manifest as immunosuppression. This hypothesis was verified by generating a virus unable to enter cells via SLAM; when inoculated in monkeys, this virus was attenuated and induced strong adaptive immune responses. Leonard,…& Cattaneo, (2010) ici

While wild type measles virusstrains causeimmunosuppression,vaccinestrain protect from it. These strains, which were passaged on non-human cells to attenuatethem,

indiscriminately enters cells expressing a ubiquitous protein, the regulator of complement activation CD46. Rather than sequentially entering target tissues through specific receptors, they start replication in different tissues, but do not complete it. Abortive replication ofthe vaccine strain alarms the immune system,which wins the race with the virus. This prevents not only acutemeasles, but also the destruction of many immune cells resulting in long-term immunosuppression.

The highly contagious nature of measles was recognized in the 1846 epidemics in the Faroe Islands. Recent analyses concluded that measles is the most infectious human respiratory virus: on average, one individual with measles infects 12-18 susceptible people in a population without immunity. Measles is several times more infectious than influenza of SARS-CoV-2.

But how does this work? Several measles-specific processes may account for its outstanding contagion efficiency.

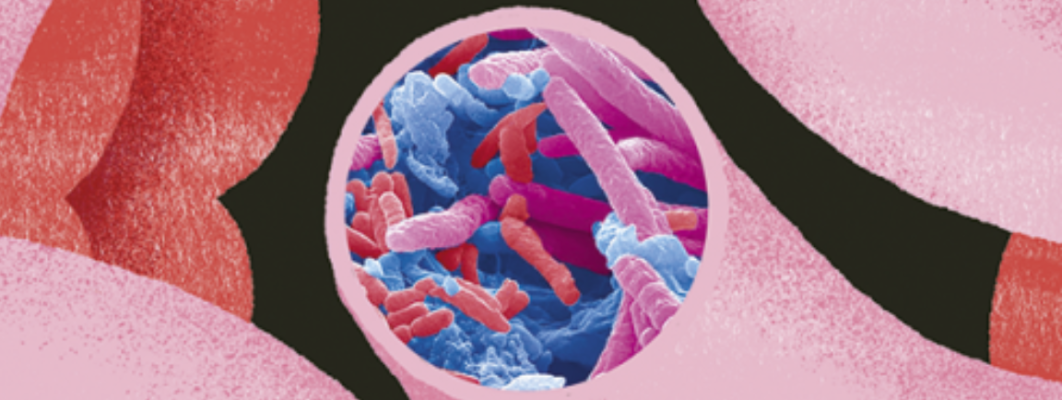

It was initially assumed that measles virus enters the respiratory epithelium from the apical side. However, the discovery that measles replicates in immune cells suggested another hypothesis: infected immune cells may deliver measles virus to airway epithelia from the basolateral side through a receptor protein located there. Indeed, about 20 years ago a controlled experiment indicated that measles virus preferentially transduces the basolateral surface of human airway epithelia.

This hypothesis was confirmed by the identification of nectin-4. This cell adhesion protein is expressed at high levels on the epithelium of the trachea, an organ that measles virus uses as a trampoline to efficiently jump out of the host. Additional factors contribute to the extremely high infectivity of measles virus: First, the delivery of large amounts of infectious virus to airway epithelia cell by infected lymphocytes, resulting in a bulk effect that overwhelms innate immunity defenses. Second, extremely rapid spread in the airway epithelium: "trains" of measles virus genomes were shown to rapidly move from cell to cell using cytoskeletal rings located on their apex. Third, measles virus exits the host in the form of large infectious centers consisting of dozens of cells. Video analyses of these infectious centers, which begin to detach from primary airway epithelia about a week after inoculation, revealed persistent ciliary beating, implying functional metabolism. Thus, distinct processes that occur during measles virus airway infections may contribute to the strikingly high measles reproductive number.  encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici

encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici

Fig 5: Dans cette vidéo (cliquer) on voit un de ces agrégats de cellules encore vivantes (on voit les cils s'agiter sur le coté G notamment), Chacun de ces agrégats qui sont projetés hors du malade ""host exit" en toussant contiennent chacun des milliers de viru, ce explique le taux d'infectiosité extrêmement élevé [img] Source : PLOS Path.17, e1009458, 2021; Hippee, Cattaneo, R., & Sinn, P. L. (2021). ici

Voir aussi

- nectin-4 as "host exit" receptor Mühlebach,…& Cattaneo (2011) ici

Le virus infecte parfois, lentement, le cerveau

Dans de rares cas, le virus de la rougeole persiste dans le cerveau et provoque, plusieurs années après l'infection initiale, une encéphalite sclérosante subaiguë (SSPE) — une maladie toujours fatale qui entraîne un déclin cognitif, des troubles moteurs, puis le coma. Faute de modèle animal fidèle, la compréhension des mécanismes repose surtout sur l'analyse de tissus cérébraux humains. Ces travaux montrent que le virus, privé de récepteur neuronal dédié, s'adapte par des mutations : certaines bloquent l'assemblage des particules, d'autres favorisent la fusion cellulaire et une propagation lente mais continue de cellule à cellule. L'étude récente d'un cerveau entier de patient a permis de reconstituer les étapes de cette expansion virale et d'identifier des mutations clés, notamment sur la protéine de matrice.

Rarely measles virus persists and spreads to the brain causing slow but always lethal subacute sclerosing panencephalitis. This devastating disease, which causes cognitive decline, loss of motor function, seizures and coma, occurs several years after acute measles in 1 of 10,000 individuals. There is no cure, but measles vaccination prevents SSPE.

The mechanisms of measles virus entry and persistence in the brain are difficult to analyze because an animal model that faithfully replicates the selective environment of the human brain is not available. Under these circumstances, most knowledge about how measles virus adapts to the brain comes from the analyses of autopsy materials. These analyses revealed that measles virus particle assembly is often disabled by mutations. However, other mutations facilitate measles virus-induced cell-cell fusion, allowing slow but continuous spread.

Exceptionally, in one case the entire frozen brain of an SSPE patient was donated. This allowed in-depth sequencing analyses of measles virus spread to many distinct brain area. A dedicated bioinformatic pipeline was developed to reconstruct the spatial dynamics of measles virus spread in this brain. These analyses indicated that multiple mutations favored brain spread. Importantly, these mutations were located on two different genome populations.

Three distinct phases of measles virus spread were proposed, which are visualized in the Figure below (Yousaf, … & Cattaneo (2023) ici). Initially, the measles virus genome diversified in the frontal cortex and distinct sub-populations emerged. In the second phase two complementary genomes, named G1 and G2, migrated outward to proximal regions. A single amino acid mutation of the matrix protein is thought to be crucial to start outward migration In a third phase the two complementary genome populations spread everywhere in this brain. The central relevance of a matrix protein mutation (M-F50S) was recently demonstrated experimentally (Yousaf,... & Cattaneo, 2025) ici

In short, In the absence of a neural receptor, measles virus adapts to the brain by accumulating mutations decreasing the activation energy of its membrane fusion apparatus. These mutation sets differ for each SSPE case, but consistently disable particle assembly while facilitating cell-to-cell spread. A newly recognized property of measles virus spread in the brain is the development of collective infectious units, which facilitate spread by enabling rapid re-calibration of fusion activity.  encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici:

encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici:

Figure 6: Schéma illustrant l'hypothèse d'une expansion du virus de la rougeole (MeV) dans le cerveau au cours du temps. Sont représentées l'émergence de sous-populations (G1 en rouge, G2 en bleu, G-FC2 en noir), leur circulation entre différentes régions cérébrales et l'évolution de la protéine F par troncature de sa queue.[img]. Source : https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1011817.g008

Figure 6: Schéma illustrant l'hypothèse d'une expansion du virus de la rougeole (MeV) dans le cerveau au cours du temps. Sont représentées l'émergence de sous-populations (G1 en rouge, G2 en bleu, G-FC2 en noir), leur circulation entre différentes régions cérébrales et l'évolution de la protéine F par troncature de sa queue.[img]. Source : https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1011817.g008

Le retour de l'agent pathogène le plus contagieux connu ?

« Alors que le vaccinoscepticisme était autrefois plus présent en Europe, et particulièrement marqué en France — (En 2016, 41 % des Français interrogés exprimaient une opinion défavorable sur la sécurité des vaccins, (Thilly, & al., 2025)», il se développe maintenant rapidement aux USA et les cas de rougeole flambent. (les textes en noir sont des auteurs mentionnés - Traduits par AI et révisés par JTS)

Berkley (2025) dans Science ici, avertit que la résurgence de la rougeole aux États-Unis constitue un avertissement sévère. La rougeole est l'agent pathogène le plus contagieux connu. À la moitié de cette année seulement, le nombre de cas de rougeole aux États-Unis était déjà supérieur (plus de 1300 cas et 3 décès) à celui enregistré au cours de n'importe quelle année depuis que le virus a été déclaré éliminé dans le pays en 2000. encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici

encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici

Dans la très réputée revue JAMA Anderer (2025) ici: écrit " À la mi-2025, le nombre de cas de rougeole aux États-Unis a déjà dépassé celui enregistré lors de n'importe quelle année depuis que le virus a été déclaré éliminé en 2000, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

À la mi-juillet, 1309 cas de rougeole, dont 3 décès, avaient été confirmés dans 39 États américains, une augmentation considérable par rapport aux 285 cas signalés pour l'ensemble de l'année 2024. Le nombre actuel de cas est même légèrement supérieur à celui de 2019, dernière année où une flambée avait menacé le statut d'élimination de la rougeole aux États-Unis. Environ 29 foyers épidémiques expliquent 88 % des cas actuels, ce qui indique une propagation concentrée dans certaines régions. Le Texas est particulièrement touché, avec plus de 700 cas recensés cette année. La majorité des cas — environ 92 % — concerne des personnes non vaccinées contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), ou dont le statut vaccinal est inconnu. Quatre pour cent supplémentaires ont été diagnostiqués chez des personnes n'ayant reçu qu'une seule dose du vaccin ROR, au lieu des deux doses recommandées, qui protègent contre la rougeole avec une efficacité de 97 %.

Les enfants et adolescents de moins de 20 ans représentent 66 % des cas actuels, les plus jeunes étant particulièrement vulnérables. Parmi les 375 enfants de moins de 5 ans atteints de rougeole, 79 — soit 21 % — ont dû être hospitalisés." Trad JTS/AI  encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici:

encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici:

On voit aux USA réapparaître des cas où le virus de la rougeole dans le cerveau cause l'encéphalite SSPE chez des enfants trop jeunes pour avoir été vaccinés (que la vaccination de l'entourage aurait pu protéger)  encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : Washington Post du 12 septembre

encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : Washington Post du 12 septembre

Berkley (2025) ici, met ce constat inquiétant en rapport avec la nomination à la tête du NIH d'un Vaccinosceptique qui a recommandé l'huile de foie de morue et la vitamine A, puis des recommandations ambiguës. "Despite the clear and present threat of measles and the potential loss of elimination status, Secretary Kennedy, who has a long history of questioning the value and safety of measles vaccines, initially focused on recommending treatment with vitamin A and cod liver oil (in places where severe deficiencies of vitamin A are common, supplementation with vitamin A reduces the incidence of blindness in individuals with measles and does improve survival, but this deficiency is not common in the US). Although he was eventually pressured into endorsing the measles, mumps, and rubella vaccine, he continues to offer contradictory and confusing advice."  encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici

encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici

Fieldhouse (2025) dans une news de Nature ici décrit comment Kennedy a aussi tenté de faire retirer un article scientifique basé sur de de très larges données (Andersson, & al. 2025) dans Annals of Internal Medicine ne trouvant aucun lien entre l'aluminium dans les vaccins et des maladies  encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici

encourage le lecteur à aller vérifier dans l'article d'origine : ici

Au-delà de ces sombres constats, des perspectives porteuses d'espoir !

![es étapes de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle cérébrale. [img]. Source :The Oxford Center for functional MRI of the brain, Nuffield Department of Clinical Neurosciences, University of Oxford, United Kingdom in Andreelli, F., & Mosbah, H. (2014) es étapes de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle cérébrale. [img]. Source :The Oxford Center for functional MRI of the brain, Nuffield Department of Clinical Neurosciences, University of Oxford, United Kingdom in Andreelli, F., & Mosbah, H. (2014)](https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1957255714706777-gr2.jpg) Dans les années 1970, la RMN bascule soudainement dans un tout autre monde : celui de l'imagerie médicale. En exploitant ces mêmes phénomènes de spin, la RMN devient IRM (Imagerie par Résonnance Nucléaire) probablement pour éviter le mot nucléaire qui fait peur), capable de distinguer des tissus mous que les rayons X ne "voient" guère. L'IRM s'impose alors comme un outil central du diagnostic : anomalies cardiaques, tumeurs, lésions des muscles ou des ligaments… La plupart d'entre nous ont déjà passé un moment dans le "tube" bruyant d'un de ces scanners.

Dans les années 1970, la RMN bascule soudainement dans un tout autre monde : celui de l'imagerie médicale. En exploitant ces mêmes phénomènes de spin, la RMN devient IRM (Imagerie par Résonnance Nucléaire) probablement pour éviter le mot nucléaire qui fait peur), capable de distinguer des tissus mous que les rayons X ne "voient" guère. L'IRM s'impose alors comme un outil central du diagnostic : anomalies cardiaques, tumeurs, lésions des muscles ou des ligaments… La plupart d'entre nous ont déjà passé un moment dans le "tube" bruyant d'un de ces scanners. Tout commence à Prague en 1888. En étudiant des extraits de carotte, le botaniste Friedrich Reinitzer observe un comportement impossible selon les catégories de l'époque : un cristal qui fond… mais qui garde sa couleur bien au-delà de son point de fusion. Intrigué, il contacte le physicien Otto Lehmann

Tout commence à Prague en 1888. En étudiant des extraits de carotte, le botaniste Friedrich Reinitzer observe un comportement impossible selon les catégories de l'époque : un cristal qui fond… mais qui garde sa couleur bien au-delà de son point de fusion. Intrigué, il contacte le physicien Otto Lehmann  ouverte de CRISPR n'est pas l'œuvre d'un seul génie, mais le résultat d'un enchaînement d'observations fondamentales et appliquées. À la fin des années 1980, Francisco Mojica

ouverte de CRISPR n'est pas l'œuvre d'un seul génie, mais le résultat d'un enchaînement d'observations fondamentales et appliquées. À la fin des années 1980, Francisco Mojica

![Sequences of regularly spaced repeat regions. DNA stretches containing four regularly spaced repeats (highlighted in yellow) are shown as representative examples of the sequences originally reported in Haloferax mediterranei (A) [4], Escherichia coli (B) [5], and Mycobacterium bovis (C) [6]. Inner inverted repeats are underlined.](https://febs.onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/fae11e62-8607-4fd4-a49a-8fa4c608da6a/febs13766-fig-0002-m.png) JTS

JTS

C'est là qu'intervient l'importance inattendue d'un reptile : le monstre de Gila (ci-contre

C'est là qu'intervient l'importance inattendue d'un reptile : le monstre de Gila (ci-contre  Dans les années 1950, le géochimiste Clair Patterson cherche à dater les roches en utilisant les isotopes du plomb issus de la désintégration de l'uranium et du thorium. Son objectif est strictement fondamental : déterminer l'âge de la Terre. Mais il se heurte immédiatement à un obstacle méthodologique majeur : toutes ses mesures sont contaminées par du plomb présent partout dans l'environnement. Pour contourner ce problème, il construit l'un des tout premiers "laboratoires propres", entièrement filtré.

Dans les années 1950, le géochimiste Clair Patterson cherche à dater les roches en utilisant les isotopes du plomb issus de la désintégration de l'uranium et du thorium. Son objectif est strictement fondamental : déterminer l'âge de la Terre. Mais il se heurte immédiatement à un obstacle méthodologique majeur : toutes ses mesures sont contaminées par du plomb présent partout dans l'environnement. Pour contourner ce problème, il construit l'un des tout premiers "laboratoires propres", entièrement filtré.

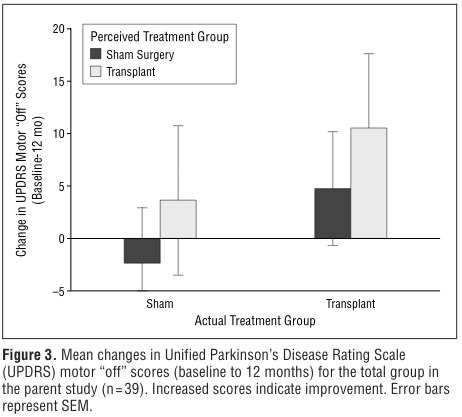

Figure 3 ci-contre. (Sham surgery = chirurgie simulée Transplant = patients transplantés) UDPRS exprime l'amélioration de l'état du patient.

Figure 3 ci-contre. (Sham surgery = chirurgie simulée Transplant = patients transplantés) UDPRS exprime l'amélioration de l'état du patient.